Vera Lapcevic wollte mehr – «mehr Perspektiven, mehr Leben»

Der Wunsch nach einem besseren Leben brachte Vera Lapcevic dazu, mit nur 18 Jahren allein von Serbien in die Schweiz zu reisen. Mit der Anstellung bei der Stickerei Anderegg AG erfüllte sie sich einen Kindheitstraum, musste dafür aber ihre Familie in Serbien zurücklassen.

Die einstige Stickerin ist heute stolze Restaurantbesitzerin vom «Waldhof» in Bischofszell. Foto: Jessica Hilpert, Lara Marzoli und Milena Weibel.

Die einstige Stickerin ist heute stolze Restaurantbesitzerin vom «Waldhof» in Bischofszell. Foto: Jessica Hilpert, Lara Marzoli und Milena Weibel.

«Mit meinem ersten Lohn in der Schweiz habe ich meine Haare abschneiden lassen», sagt Vera Lapcevic mit einem grossen, lauten Lachen. Sie sei zwar stolz gewesen auf ihre langen, prächtigen Haare, «aber als ich hierherkam, sah ich so viele Frauen mit kurzen Haaren.» Dieser mutige Schnitt war nicht nur eine radikale Veränderung, sondern auch ihr Weg, sich in eine neue Kultur zu integrieren.

Vera Lapcevic wurde als zweitältestes von fünf Kindern in Serbien geboren. Sie wuchs in einer Zeit auf, in der das Land Teil der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien war und unter einem autoritären Regime stand. Auf dem elterlichen Bauernhof mussten die Kinder von klein auf mit anpacken, die Familie lebte als Selbstversorger. Es habe an vielem gefehlt, erinnert sie sich, trotzdem sei es eine schöne Zeit gewesen. «Wir waren zufrieden, mit ganz wenig», erzählt sie lächelnd. Dennoch wusste sie schon früh, dass sie auswandern würde: «Ich wollte einfach mehr – mehr Perspektiven, mehr Leben.»

Von Belgrad nach Bischofszell

Schon früh hegte Vera Lapcevic den Traum, Schneiderin zu werden, doch in ihrer ländlichen Heimat gab es keine Möglichkeit dazu. Für die Ausbildung hätte sie ihr Dorf verlassen müssen, und ihr Vater erlaubte es ihr nicht. So fasste sie mit nur 18 Jahren den mutigen Entschluss, ihrem damaligen Partner in die Schweiz zu folgen. Am 20. Juni 1978 machte sich Lapcevic allein auf den langen Weg. Für die 1'300 Kilometer von Belgrad nach Buchs verbrachte sie zwei Tage im Zug. «An der Grenze in Buchs gab es damals eine Kontrolle wie am Flughafen, ich musste alles zeigen und beweisen, dass ich mich selbst finanzieren kann», erzählt sie. Für die Einreise in die Schweiz musste sie neben ihrem Pass auch Bargeld im Wert von 800 Franken bei sich haben.

Der Bahnhof Buchs – ein bedeutsamer Ort für Vera Lapcevic, die 1978 allein mit dem Zug aus Belgrad ankam. Als eine der wenigen Frauen unter den hauptsächlich männlichen jugoslawischen Arbeitssuchenden strebte sie danach, ihren Traum von einem besseren Leben in der Schweiz zu verwirklichen. Foto: Christine Seiler, Schweizerisches Sozialarchiv.

Der Bahnhof Buchs – ein bedeutsamer Ort für Vera Lapcevic, die 1978 allein mit dem Zug aus Belgrad ankam. Als eine der wenigen Frauen unter den hauptsächlich männlichen jugoslawischen Arbeitssuchenden strebte sie danach, ihren Traum von einem besseren Leben in der Schweiz zu verwirklichen. Foto: Christine Seiler, Schweizerisches Sozialarchiv.

In der Schweiz angekommen, fand Lapcevic zunächst eine Anstellung als Aushilfe im Restaurant Eisenbahn in Bischofszell. Dort nutzte sie jede Gelegenheit, um Deutsch zu lernen – selbst Küchenutensilien wurden zu ihren Lehrmitteln. «Gabel, Messer und alles, was ich finden konnte», sie habe ihre Kolleginnen und Kollegen nach den deutschen Begriffen dafür gefragt und diese zusammen mit den serbischen notiert. In ihrer Pause während der Zimmerstunde repetierte sie dann diese Wörter.

Blumen vom Chef

Ein Jahr nach ihrer Ankunft in der Schweiz erfüllte sich der Traum der Einwanderin, in der Textilindustrie zu arbeiten. Auf die Empfehlung eines Bekannten erhielt sie eine Stelle bei der Stickerei Anderegg AG in Hauptwil.

Ihre Liebe zur Stickerei ist Vera Lapcevic ins Gesicht geschrieben. Foto: Jessica Hilpert, Lara Marzoli und Milena Weibel.

Ihre Liebe zur Stickerei ist Vera Lapcevic ins Gesicht geschrieben. Foto: Jessica Hilpert, Lara Marzoli und Milena Weibel.

Damit Lapcevic bei der Anderegg AG arbeiten konnte, musste ihr Arbeitgeber eine Arbeitsbewilligung für sie beantragen. Zuvor war im Juli 1963 eine Höchstquote für Saisonniers pro Kanton eingeführt worden, was bedeutete, dass auch ihr Arbeitgeber nur ein begrenztes Kontingent an einzureichenden Arbeitsbewilligungen beantragen konnte. 1979 erhielt Vera Lapcevic die Arbeitsbewilligung A – Saisonnierstatut –, womit sie eine von rund 96'000 Arbeitsmigrantinnen und -migranten war, die in jenem Jahr diese Bewilligung erhielten. Während dieser Zeit kamen hauptsächlich italienische Gastarbeiterinnen und -arbeiter in die Schweiz, was Veras eigene Erfahrungen widerspiegelt – in der Stickerei war sie die Einzige aus dem damaligen Jugoslawien, umgeben von vielen italienischen Kolleginnen und Kollegen.

«Plötzlich kam der Chef mit einem riesigen Blumenstrauss.»

Ein halbes Jahr nach ihrem Arbeitsbeginn in der Stickerei feierte sie ihren zwanzigsten Geburtstag – ein denkwürdiger Tag, der sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hat: «Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, plötzlich kam der Chef mit einem riesigen Blumenstrauss.» Diese Geste war ihr völlig fremd, denn in ihrer Heimat Serbien wurden Geburtstage nicht gross gefeiert; es gab weder Geschenke noch Glückwünsche. Überhaupt blickt Vera Lapcevic gerne auf ihre 21 Jahre in der Stickerei zurück, es sei eine schöne Arbeitsatmosphäre gewesen und sie habe ihre diversen Aufgaben – sei es das Sticken an der Maschine, die Lohnbuchhaltung oder später die Abteilungsleitung – mit Leidenschaft gemacht.

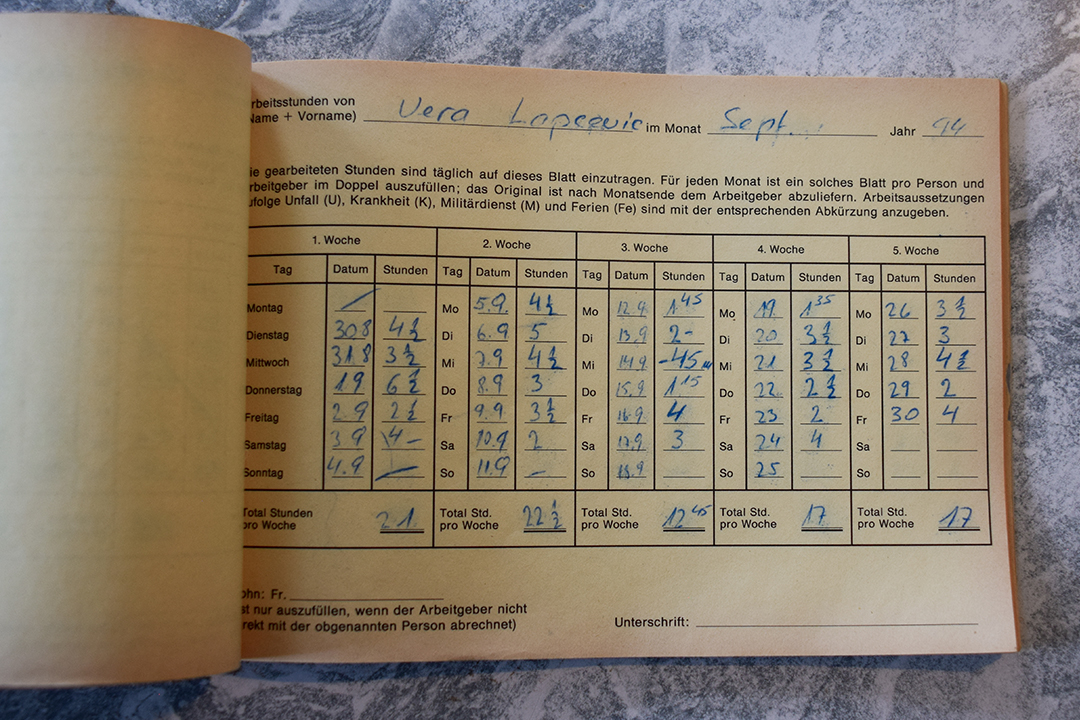

Oft musste die Stickerin ihre Arbeiten zu Hause fertigstellen, in sogenannter Heimarbeit. Auch diese Arbeitsstunden notierte sie in diesem Büchlein. Foto: Jessica Hilpert, Lara Marzoli und Milena Weibel.

Oft musste die Stickerin ihre Arbeiten zu Hause fertigstellen, in sogenannter Heimarbeit. Auch diese Arbeitsstunden notierte sie in diesem Büchlein. Foto: Jessica Hilpert, Lara Marzoli und Milena Weibel.

Zwischen alter und neuer Heimat

Für ihr Leben in der Schweiz und ihre Arbeit in der Stickerei musste Vera Lapcevic aber auch Opfer bringen. Ihre beiden Söhne verbrachten die ersten Jahre ihres Lebens in Serbien bei den Grosseltern, unter anderem wegen Lapcevics Saisonnierstatut, aber auch, «weil man es einfach so gemacht hat.» Inhaberinnen und Inhabern einer Arbeitsbewilligung A war es grundsätzlich nicht erlaubt, Familienangehörige mitzubringen. Neben dem Verbot des Familiennachzugs war auch die Aufenthaltsdauer auf neun Monate pro Jahr beschränkt.

«Ich fühle mich hier zu Hause.»

Etwa vier Jahre nach ihrer Ankunft in der Schweiz zogen ihre Söhne nach, zuerst der jüngere, dann der ältere, der seinen kleinen Bruder vermisste. Zu diesem Zeitpunkt hatte Vera Lapcevic bereits die Jahresaufenthaltsbewilligung. Fünf Jahre nach Beginn ihrer Tätigkeit in der Stickerei erhielt sie die Niederlassungsbewilligung, die sie rechtlich den Schweizer Staatsangehörigen gleichstellte.

Ihre beiden Söhne musste Vera Lapcevic in den ersten Jahren in Serbien zurücklassen – erst im Kindergarten- und Primarschulalter kamen sie zu ihr in die Schweiz. Foto: Vera Lapcevic.

Ihre beiden Söhne musste Vera Lapcevic in den ersten Jahren in Serbien zurücklassen – erst im Kindergarten- und Primarschulalter kamen sie zu ihr in die Schweiz. Foto: Vera Lapcevic.

Trotz allem: Vera Lapcevic bereut keinen einzigen Tag, dass sie in die Schweiz gekommen ist und betont: «Ich fühle mich hier zu Hause.» Lediglich ihre schönen langen Haare abgeschnitten zu haben, das bereue sie.

Jessica Hilpert, Lara Marzoli und Milena Weibel

Produktion im Rahmen eines Seminars am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaften der ZHAW © IAM / Historisches Museum Thurgau, 2024

Quellenverzeichnis

- Marc Vuilleumier: Ausländer. In: Historisches Lexikon der Schweiz, Version vom 9. Juli 2015.

- Silvia Arlettaz: Saisonniers. In: Historisches Lexikon der Schweiz, Version vom 4. Oktober 2012.

- Marcel Heiniger: Einwanderung. In: Historisches Lexikon der Schweiz, Version vom 7. Dezember 2006.

- Christina Scheidegger: Vorurteile, Überfremdungs-Angst und versteckte Kinder. In: Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 1. April 2022.