Kreuzlingens Industrie und ihre Arbeiterinnen und Arbeiter

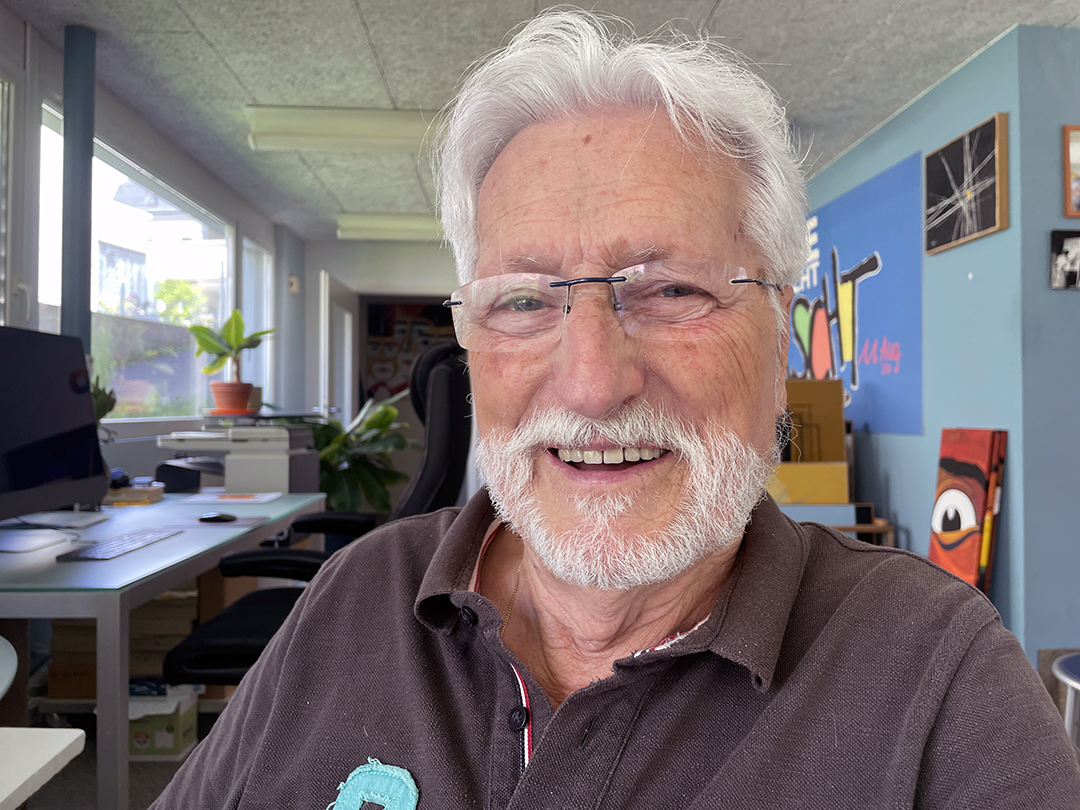

Roger Cotting, ein «Ur-Kreuzlinger mit französischem Namen», hat die Verflechtung von Industriegeschichte und Zuwanderung hautnah miterlebt. Seine Erzählungen zeichnen ein lebendiges Bild des Miteinanders von Einheimischen und Zugewanderten.

Zeuge des Wandels: Roger Cotting hat den Aufschwung der Kreuzlinger Industrie und die damit verbundene Zuwanderung miterlebt. Foto: Florian Binder.

«Hereinspaziert», sagt Roger Cotting und öffnet die Tür zum Atelier. Flotten Schrittes betritt der 84-Jährige den lichtdurchfluteten Raum im Untergeschoss seines Hauses im Kreuzlinger Stadtteil Egelshofen. Pinsel, Stifte und andere Malutensilien stehen in umfunktionierten Joghurtgläsern auf dem Schreibtisch und zeugen ebenso von Cottings Schaffenslust wie die vielen Gemälde, die hier lagern oder an den Wänden hängen. «Kreativität ist das Wichtigste für mich», sagt Cotting. Die Arbeit mit Farben und Formen war vorgezeichnet und zieht sich wie ein roter Pinselstrich durch sein berufliches und privates Leben.

Freund der Farben und Formen: In seinem Atelier in Egelshofen lässt der ehemalige Werbefachmann seiner Kreativität bis heute freien Lauf. Foto: Florian Binder.

Freund der Farben und Formen: In seinem Atelier in Egelshofen lässt der ehemalige Werbefachmann seiner Kreativität bis heute freien Lauf. Foto: Florian Binder.

Werbung für das regionale Gewerbe

Hier, im Haus seiner Eltern an der Gaissbergstrasse, wuchs Cotting auf, machte dann im angeschlossenen väterlichen Betrieb eine Lehre zum Grafiker und arbeitete danach jahrzehntelang als selbstständiger Werbefachmann für das regionale Gewerbe und die Industrie. Im Verlauf seines Lebens war er Zeuge der rasanten Entwicklung einiger seiner Kunden: «Die Schokoladenfabrik Bernrain begann in einem Holzschopf», erzählt Cotting über das 1932 gegründete Unternehmen, das 1956 die industrielle Fertigung aufnahm und 2021 seinen Standort in Kreuzlingen um einen Neubau erweiterte. Zusätzlich zum Grafikbüro war Cotting auf Gemeinde-, Stadt- und Kantonsebene politisch aktiv. «Ich lebe in dieser Gesellschaft und möchte sie mitgestalten», sagt das Mitte-Mitglied über seine Motivation.

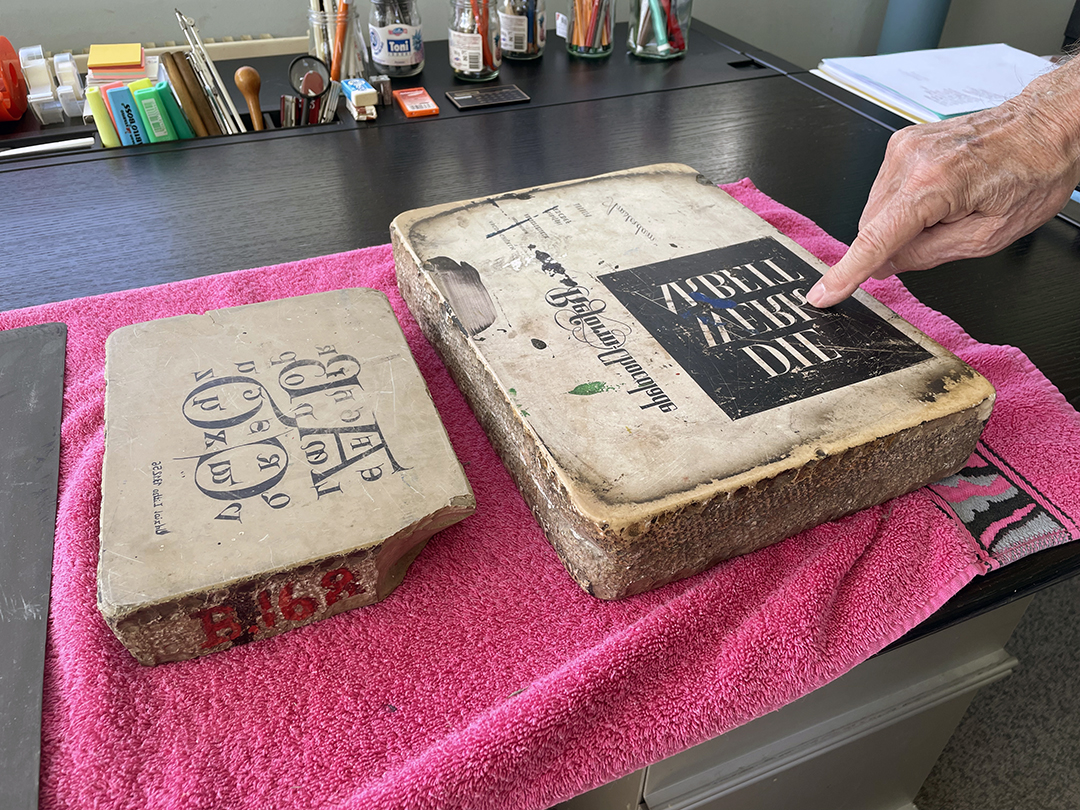

Als Roger Cotting in den 1950er-Jahren seine Grafikerlehre im väterlichen Betrieb aufnahm, erlernte er auch die traditionelle Technik der Lithografie. Dieses Handwerk war bereits damals im Verschwinden begriffen. Foto: Florian Binder.

Als Roger Cotting in den 1950er-Jahren seine Grafikerlehre im väterlichen Betrieb aufnahm, erlernte er auch die traditionelle Technik der Lithografie. Dieses Handwerk war bereits damals im Verschwinden begriffen. Foto: Florian Binder.

Vor den Fenstern seines Ateliers blüht der Löwenzahn und malt gelbe Punkte auf den Rasen. «Hier war früher eine Wiese, auf der Kühe grasten», erzählt Cotting von seiner Kindheit. Seitdem hat sich das zuvor ländliche Gebiet komplett verändert. Cotting blickt nach draussen, wo auf dem angrenzenden Grundstück an diesem Tag Baumaschinen das Erdreich aufwühlen, um Platz zu schaffen für neue Reihenhäuser.

«Viele Firmen haben bei einem Besitzerwechsel zwar eine neue Funktion bekommen, sind aber in Betrieb geblieben.»

Einst sei die Umgebung um die Gaissbergstrasse ein ruhiges Arbeiterquartier gewesen, geprägt von den Mehrfamilienhäusern der meist aus Süditalien stammenden Arbeiterinnen und Arbeiter. Rund 200 von ihnen lebten hier im sogenannten Italienerquartier und arbeiteten in der nahegelegenen RIGI-Schuhfabrik, wo sie als einfache Hilfskräfte vor allem Handlangerjobs verrichteten – tempi passati: Wo einmal Arbeits-, Sport- und Freizeitschuhe hergestellt wurden, produziert heute das Kosmetikunternehmen Rausch seine Haar- und Hautpflegeprodukte. «Viele Firmen haben bei einem Besitzerwechsel zwar eine neue Funktion bekommen, sind aber in Betrieb geblieben», sagt Cotting.

Kreuzlingen brauchte Arbeitskräfte

Die italienische Immigration, die Mitte bis Ende der 1950er-Jahre begann, als die Kreuzlinger Industrie expandierte und Arbeitskräfte benötigte, hat auch in Egelshofen Spuren hinterlassen: Während auf dem nahegelegenen Friedhof Namen wie Ciraldo, Dalfino und Punzi an die ersten Angekommenen erinnern, betreibt die dritte Generation neben Cottings Haus das kleine Restaurant La Paninoteca Napoletana. Die Italienerinnen und Italiener bildeten stets eine der grössten Einwanderungsgruppen im Thurgau; im Jahr 2000 waren sie die grösste, bevor sie von den Deutschen abgelöst wurden.

«Kreuzlingen war immer sehr offen.»

Durch die Zuwanderung ist Kreuzlingen in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, von 14‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1990 auf aktuell 23‘000. Die Stadt hat heute mit 56 Prozent den höchsten Anteil an Ausländerinnen und Ausländer im Kanton. «Kreuzlingen war immer sehr offen», sagt Cotting. Sein eigener Vater war Ende der 1930er-Jahre auf Arbeitssuche von Fribourg ins benachbarte Ermatingen gekommen, wo er Anstellung in der Dosenfabrik Louis Sauter fand und seine zukünftige Frau kennenlernte. In der volkstümlich als «Dosi» bezeichneten Fabrik werden bis heute Dosen produziert, seit 2013 unter Leitung der italienischen Gruppo Asa.

Als Leiter der Einbürgerungskommission betreute Cotting während acht Jahren rund 400 Einbürgerungen. «Ich war bei allen zu Hause.» Die heutigen Verfahren empfindet er teilweise als zu strikt: «Dass jemand, der hier aufgewachsen und integriert ist, keinen Pass bekommt, weil er die Farben des Fussballclubs nicht kennt, das verstehe ich nicht.» Er kenne Einheimische, die weniger integriert seien als Ausländerinnen und Ausländer.

Zusammenleben im Dorf

In seiner Jugend in Egelshofen beobachtete Cotting das Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten, das von Nähe und Distanz geprägt war. «Nach der Arbeit in der RIGI trafen sich die Werktätigen noch in der Quartierbeiz auf ein Bier», sagt er. Aufgrund von Sprachbarrieren sassen die Gruppen allerdings eher nebeneinander als miteinander an den Tischen, beobachtete Cotting. Hinter verschlossenen Schlafzimmertüren wurden diese Barrieren aber oft überwunden. Es entstanden zahlreiche binationale Ehen: «Viele Frauen heirateten einheimische Männer.»

Kreuzlingens Bevölkerung werde in Zukunft wohl weiter wachsen, schätzt Cotting. Für die Industrie prognostiziert er jedoch eine andere Entwicklung. Weil es an Bauland mangle, könne der Sektor nicht weiter expandieren und weiche auf umliegende Gemeinden wie Tägerwilen aus. «Hier ist fertig», lautet seine Einschätzung.

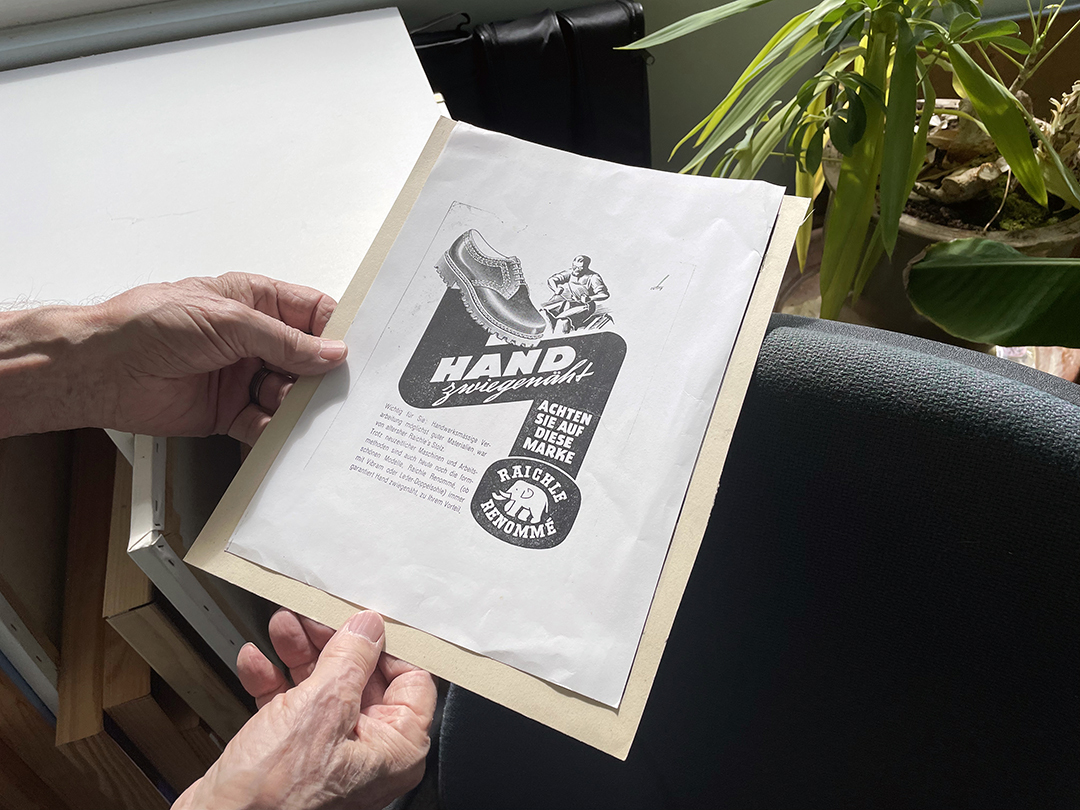

Handarbeit: Eine alte, von Cotting mitgestaltete Reklame für den Kreuzlinger Schuhhersteller Raichle, der 1995 Konkurs ging. Foto: Florian Binder.

Handarbeit: Eine alte, von Cotting mitgestaltete Reklame für den Kreuzlinger Schuhhersteller Raichle, der 1995 Konkurs ging. Foto: Florian Binder.

Die kreativen Projekte von Cotting hingegen setzen sich fort: Für einen lokalen Kunden verantwortet er derzeit die Gestaltung des Firmengebäudes. Die Zusammenarbeit, deren Wurzeln bis in die 1970er-Jahre zurückreichen, erlebt gerade einen Generationswechsel: «Jetzt hat der Sohn übernommen», sagt Roger Cotting.

Florian Binder und Braelyn Mitrovic

Produktion im Rahmen eines Seminars am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. © IAM / Historisches Museum Thurgau, 2024

Quellenverzeichnis

- Erich Aschwanden: Das Ende von Raichle: Aufstieg und Fall der schönen Beatrice Werhahn. In: NZZ, 17. Juni 2019.

- Reklame RIGI. In: Thurgauer Jahrbuch 11 (1935), S. 85.

- Roger Hollenstein: Weiterhin Dosen für die ganze Welt. In: Thurgauer Zeitung, 31. Juli 2013.

- 1300 Jahre Ermatingen: Die Dosenfabrik Louis Sauter.

- Stella Bernrain: Die Geschichte von Chocolat Stella Bernrain, Firmenwebseite.

- Quartierverein Egelshofen: Geschichte des Quartiers.

- Kanton Thurgau, Dienststelle für Statistik: Ausländische Bevölkerung, 2023.