Sticken: früher mühevolle Arbeit, heute kreative Leidenschaft

Im Keller einer Familienstickerei erlebte Bruno Hollenstein eine Kindheit, die von viel Arbeit und wenig Freizeit geprägt war. Trotz den langen Tagen in der Stickerei fand er im Ruhestand eine neue Leidenschaft in der Arbeit mit historischen Stickmaschinen.

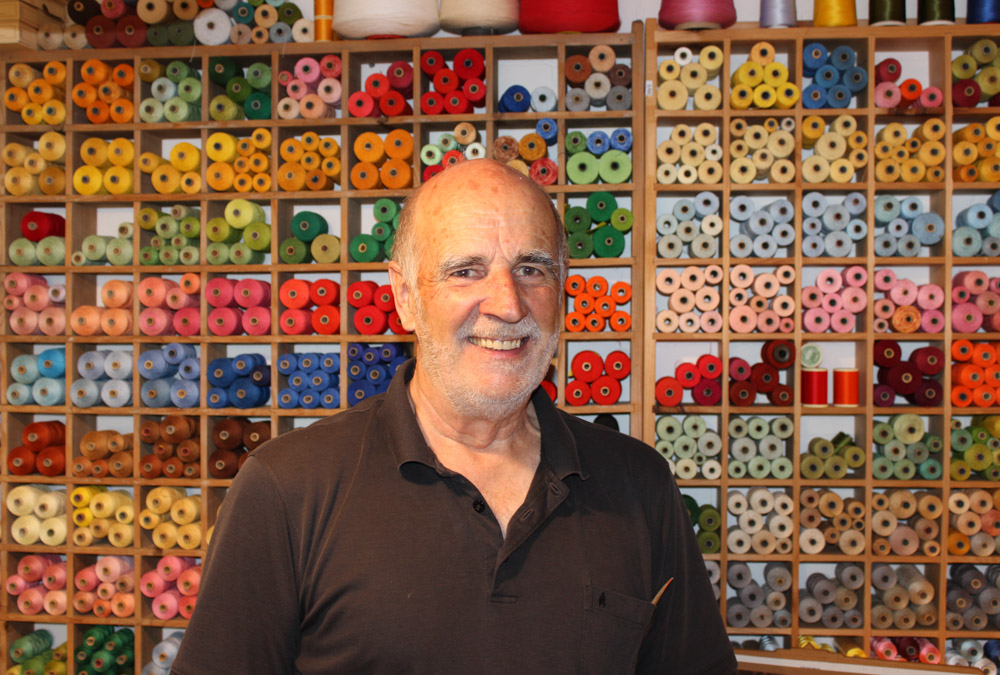

Bruno Hollenstein wuchs im Toggenburg in einer Stickerfamilie auf. Foto: Sara Schmidiger.

«Sticker waren sehr stolz und selbstbewusst, weil sie schöne Sachen produziert haben und ihr Produkt am Ende des Tages auf der Stickmaschine sehen konnten.» So erinnert sich Bruno Hollenstein, der Sohn eines Stickers aus dem Toggenburg, an die Zeit, als er in der Familienstickerei mitgearbeitet hat. Heute hat der 82-Jährige als einer der letzten Schweizer eine funktionsfähige Stickmaschine bei sich zuhause.

Hollensteins Vater arbeitete von 1929 bis 1976 hauptberuflich als Heimsticker. Er verdiente seinen Lebensunterhalt in einem der wichtigsten Industriezweige der Ostschweiz während dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Textilindustrie war ständig von starken Auf- und Abschwüngen geprägt. In ihrer Blütezeit Ende 19. Jahrhundert zählte der Kanton Thurgau über 2000 Handstickmaschinen. Während dem Ersten Weltkrieg hatte diese gerade noch blühende Industrie mit starken Strukturproblemen zu kämpfen, weshalb viele Grossfabriken schliessen und ihre Produktion an Heimsticker auslagern mussten. Kleinere Familienbetriebe, wie der von Hollensteins Vater, überlebten den Wandel besser, waren aber wegen der Rezession und dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls von Krisen gebeutelt.

In diesem Haus im Toggenburg wuchs Bruno Hollenstein auf. Foto: Bruno Hollenstein.

Die Stickmaschine der Tante vor der Verschrottung bewahrt

Bruno Hollenstein hat die Schwierigkeiten dieser Zeit gut in Erinnerung. Er musste bereits als Fünfjähriger beinahe pausenlos in der Stickerei mitarbeiten. «Der Arbeitstag begann früh, um sieben Uhr. Der Vater stickte, während wir Kinder gebrochene Fäden ersetzten und neue Nadeln vorbereiteten», sagt Hollenstein. «Um 12 Uhr war Mittag, dann ging es ohne Unterbrechung weiter bis acht Uhr.» Der einzige freie Tag war der Sonntag, an dem wir die Kirche besuchten.

Das Sticklokal, in dem die ganze Familie arbeitete, war meistens kühl und feucht. Wenn die Sonne schien, mussten zum Schutz der Textilien die Vorhänge zugezogen werden. Die Arbeit war ermüdend und monoton. Trotz allem war Hollenstein aber dankbar dafür, dass er nicht wie viele andere Kinder in einem Landwirtschaftsbetrieb arbeiten musste: «Bei uns war es immerhin sauber und wir konnten zuhause arbeiten.»

«Die Schulbildung der Kinder wurde nicht gefördert. Man wollte gar kein Wissen vermitteln.»

Die Schule wurde von den Eltern nicht hoch geschätzt, da die Kinder dann zuhause fehlten und nicht arbeiten konnten. «Die Schulbildung der Kinder wurde nicht gefördert. Man wollte gar kein Wissen vermitteln.» Deshalb ging Hollenstein immer nur halbtags in die Schule und konnte die Sekundarstufe nie besuchen. Nach dem Schulabschluss kehrte er der Stickerei den Rücken zu, um eine kaufmännische Lehre zu absolvieren. Nach dem Abschluss wechselte er in die Planung und arbeitete bis zum Ruhestand im Maschinenbau in Uzwil.

Bruno Hollenstein hat vier Geschwister. Einer seiner Brüder stickt ebenfalls. Foto: Bruno Hollenstein.

Erst nach seiner Pensionierung wandte sich Hollenstein wieder der Stickerei zu und übernahm eine Stickmaschine von seiner Tante, weil deren Söhne die Maschine nach ihrem Tod verschrotten wollten. «Das ist meistens so, denn die Kinder von Stickern haben wenig positive Erinnerungen an diese Zeit», erklärt Hollenstein. Um den Verlust der Maschine zu verhindern, nahm er sie zu sich nach Hause und entdeckte das Sticken neu. Während er früher in der Stickerei helfen musste, ist das Sticken für ihn heute Freizeitbeschäftigung und Leidenschaft: «Im Winter, wenn ich zuhause bin, sind die Tage manchmal lang. An der Maschine kann ich etwas machen, das einerseits Erinnerungen weckt und andererseits kreativ ist.»

Auf der historischen Stickmaschine können auf zweimal 4.4 Meter Stoff bis zu 312 Motive gleichzeitig gestickt werden. Foto: Sara Schmidiger.

Ein verschwindendes Handwerk

Zu den Vorteilen der Heimstickerei gehörte auch eine verhältnismässig gute Entlöhnung. Ein effizienter Sticker schaffte bis 2000 Stiche am Tag, und die Auftraggeber zahlten pro 100 Stiche. Von ihrem Lohn mussten die Heimsticker jedoch etliche Abgaben und Zinsen zahlen, und ihr Lohn hing stark vom schwankenden Absatz ab. Hollensteins Familie hatte mit diesen Problemen weniger zu kämpfen: Sein Vater bekam die Stickmaschine von dessen Auftraggeber zur Verfügung gestellt und konnte sie später kaufen, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Ausserdem floss zusätzliches Geld aus dem Krämerladen seiner Mutter.

«Jetzt sticke ich deshalb nur noch das, was mir Freude macht: Blumen oder Alpaufzüge.»

Seit 1970 gibt es in der Ostschweiz aber kaum noch professionelle Handsticker. Bruno Hollenstein war einer der letzten, der seine Stickereien während einiger Jahre im Internet anbot. «Immer wenn ein Artikel über mich in der Zeitung gekommen ist, habe ich einige Sujets verkauft. Auf diese Weise habe ich Umsatz generiert, das war lukrativ. Wenn aber kein Bericht erschien, habe ich nichts verkauft», so Hollenstein. Da die Betreuung der Website teuer war, löste er sie 2014 auf. «Es sucht niemand im Internet nach ‹Handstickerei›. Jetzt sticke ich deshalb nur noch das, was mir Freude macht: Blumen oder Alpaufzüge.»

Bruno Hollenstein stickt am liebsten bunte Motive wie diesen Alpaufzug. Foto: Sara Schmidiger.

Hollenstein stickt aber nicht nur aus Spass für sich selbst, sondern tut auch viel dafür, dass das Stickereihandwerk nicht vergessen geht: Er gibt im Sommer Workshops für Interessierte, vermittelt sein Wissen im und an das Museum Neuthal Textil- und Industriekultur in Bäretswil und wartet dessen Stickmaschinen. Er sagt: «Es erfüllt mich mit Freude, wenn Besucherinnen und Besucher von dieser alten Technik begeistert sind.»

Sara Schmidiger und Fiorella Koch

Produktion im Rahmen eines Seminars am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. © IAM / Historisches Museum Thurgau, 2024

Quellenverzeichnis

- Georg Wyler: Aufstieg und Niedergang der thurgauischen Stickereiindustrie. In: Thurgauer Jahrbuch 58 (1983), S. 9-33.

- Wikipedia: St. Galler Stickerei, aufgerufen am 29. April 2024.

- Wikipedia: Textilindustrie in der Ostschweiz, aufgerufen am 29. April 2024.